审稿时经常会审到一些达不到社科学术标准论文,但我实在无法理解的是,这些论文居然还能存活到外审阶段,我表示很困惑。当我审到这些论文时,我内心的学术坚守让我按捺不住内心的情绪,所以,在冲动之下,写了今天这篇推文,说一下这些论文为什么没有达到基本的学术研究标准。

目前很多研究都是平面化的,就经验而经验:只是描述一份经验,或一份数据中蕴含的某种变量关系。分析完数据、做完检验就结束;讲完故事就收场。拘泥于经验层面的称得上是“学术”研究吗?

每次审稿的时候,总能遇到大量这类研究。

其实,只有在经验层面再往下挖一层才是好的研究。好的研究就是在解释复杂的情境、经验、变量关系等基础上,再往下挖一层,去思考这些情境、经验或变量关系究竟最终是为了回应什么学术问题。

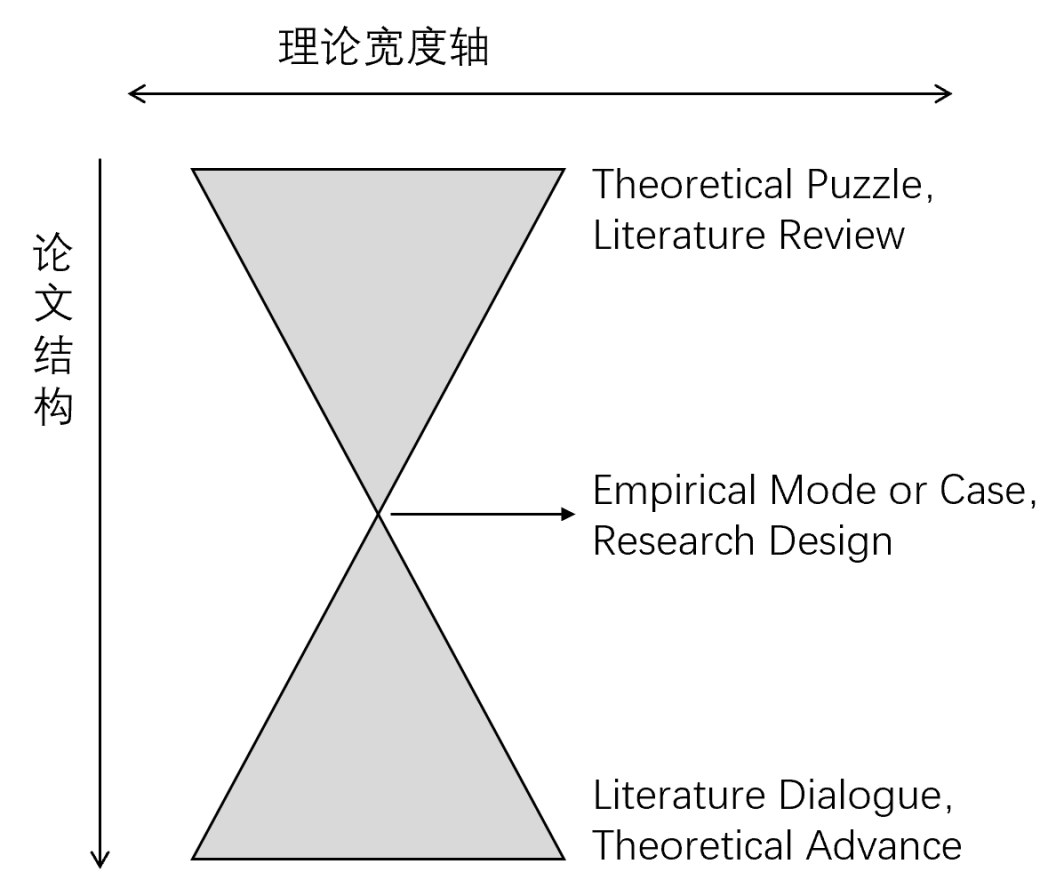

经验故事或经验模型的背后是一个什么理论问题?我的经验案例和实证模型最终可以为这个理论问题提供什么样的新答案或新思路?只要思考清楚这个问题,才是好的研究,一个有层次的研究。上学期在一次定量研究方法课上,老师说好的学术论文是沙漏型的,虽然实证模型或经验案例其实是一个点,但是首尾是很宽阔很大的,具有理论宽度和知识广度的,实证模型和案例这个点其实是为了回应理论和知识问题的。我深表赞同,我根据这个沙漏模型,自己也画了一个我心目中真正符合学术标准的论文模型。

每当我在阅读其他学科论文,特别是国外学者的论文时,总是看到这种基本的学术意识。这个学术标准,在其他一些社会科学中也已是共识,但是在现在教育学的期刊论文中,这却是一个另类,一个稀有之物。而这一点标准是每个学科形成学科自己的知识体系和影响力的必备品质,推进学科品质化的必备素养。缺少这一点,学科很难知识化。

“有层次”的研究的文献综述是什么样的?我们可以从反面来回答这个问题。“有层次”的研究的文献综述不是这样的,我举个比较极端典型的例子:

研究博士生的学术志趣的论文有很多,但是研究硕士生的比较少;对于博士生退学已经有很多研究,但是对于硕士生退学的心理过程缺少研究;因为退学行为没有被研究,所以退学行为研究是有意义的……

某些经验内容没有被研究不代表就有研究意义。博士生的学术志趣和硕士生的学术志趣虽然在经验层面是不一样的,但是一旦提升到理论范畴中,那么二者根本就没有什么区别;研究生退学虽然没有被研究,但是这个退学行为可能跟躺平、逆向考研等新的青年文化共享着同一套理论逻辑,我们要找到背后这个诸多现象共享的行动逻辑,以行动逻辑为基点进行综述,而不单纯是退学行为。我们综述的站位应当是具体经验之上的抽象范畴,而不是具体经验。文献综述一定是在抽象的理论意义上综述的。如果一个文献综述只是在经验层面上综述的,那么这个论文肯定是没有深度的,是平面化的。我用更加直观的例子来说明:

对于一个理论问题A,我们可以在现实经验世界中找到无数个经验案例a1、a2、a3……来研究这个理论问题A。前人已经通过对经验案例a1、a2的研究得出了理论问题A的一定结论,但前人还没有研究过经验案例a3,这种情况下,如果对a3的研究不能推进对理论问题A的认识(比如从A1推进到A2),那么对a3的研究就是无意义的。我们不能因为前人没有研究过a3,就说明对a3的研究是必要的,这种论证并不成立。我们研究的关切是理论问题A,而不是经验案例a1、a2或a3。我们综述的对象,也应当是关于理论问题A的系列研究,而不是经验a。

所以,有品格的文献综述可以这么做:第一步,对研究内容进行理论化;第二步,以理论为基点进行文献梳理。我再举个具体一点的例子:

比如我研究高校合并转设,那么难道我只要以“合并转设”为关键词去做文献综述吗?不是。我一定会找到合并转设对应的背后的理论线索,比如,这个线索可能是制度变迁,那我一定会去搜索制度变迁相关的文献,而不仅是合并转设的文献。而且,我不是以制度变迁作为理论视角去阐释合并转设,而是希望找到制度变迁类研究中的一个有待推进的学术gap,并用合并转设这个案例去推进理论认识。

但其实,第一步从经验到理论的过程是一个“跳跃”。一个研究的经验案例(或实证模型)和理论问题之间并不是一个平滑过渡,而可能是有一段距离的,理论化就是要跳过这个距离。理论能力就是跳跃的能力。从经验跳跃到理论不是一个容易的过程,有时候是顿悟、灵感。但无论如何,做研究一定要跳一跳,从更高的理论层次上去看一下自己的经验案例、实证模型到底对应着什么理论问题。有跳跃的研究才能形成层次感。

当然,有时候这个跳跃不能硬跳,昨天就审到一篇定量研究,这篇定量研究好的地方是它并不拘泥于经验模型的计量,而是试图在此基础上去回应理论问题,但是它的经验模型和理论问题之间的联系太牵强了,强行跳跃上去也不太好。

接下来,我说一说审稿中经常遇到的那种没有层次感的研究。除了那些“精致的平庸”类定量研究(只是验证一下实证模型,而没有理论问题意识,而且这个实证模型也是常识类的,并没有贡献什么新知识),现在审稿还经常能审到很多我称之为“摊大饼”类的质性研究。这些研究是典型的缺乏层次的。这类的质性研究有两类。

第一类是“纯描述型”。这类研究通常毫无理论问题意识,就一个描述性问题洋洋洒洒写一堆,好像很有结构化,逻辑很严密,但其实什么贡献都没有。这些研究一般都不会给一些比较很深度的文献综述,研究结果也就是列出个一二三四,条条框框的,比如社会资本、经济资本、文化资本,内在因素、外在因素,激活、限制……最后列一些复杂的机制图,各种箭头,各种框架,好像搞得很高端,其实啥学术贡献都没有。这类研究就是把什么都说了一遍,但是什么都没说出个所以然来,也没有什么核心对话。没有学术问题意识,更没有学术贡献。

第二类是“套用理论的描述型”。相比上一类研究,这一类研究好歹有点理论,但是理论不是用来对话的,而是用来套用的,拿一个流行的理论套一个现象,去阐释一下,列出个一二三点,也是条条框框,搞一些华丽的辞藻,然后就结束了。没有任何知识贡献,也没有提供新的认知。这类研究只是给某个理论加了新的经验注脚,并没有推进理论,也没有回答什么学术争论,也没有描绘什么新的经验。一切都是在认知之内。举个例子:

a1、a2、a3和a4是同一类现象,理论A最初是某学者通过a1的研究,或通过观察各类a*现象所提炼出来的。我现在写一篇论文,用理论A来阐释a2现象,同理,我也可以写很多同类的研究用理论A来阐释现象a3、a4……,这样一来,我们会发现,我们只是在给理论A做经验注脚,并没有积累起任何新知识,只是水了一堆论文……但很

奇怪的是,可能很多人对质性研究的理解就停留在“纯描述型”和“套用理论的描述型”(我最初也是这样,我的第一篇质性研究就是“纯描述型”,第二篇是“套用理论的描述型”,直到第三篇我才开始以理论puzzle或理论与经验之间的不匹配为起点进行研究),这其实是个误解。

当然,哲学研究不适用我说的上述标准,应另当别论。但除了真正的哲学研究和符合社科学术标准的社科研究之外,还有一些怪胎类论文,可以称之为“两不像”的假思辨研究,而且这类论文当前在教育学界很忽悠人。这类论文和前面说到“套用理论的描述型”质性研究有点类似。

这类研究往往以所谓理论研究或思辨研究之名,披着基本理论研究者、哲学研究者、思辨研究者的外衣,用那种所谓的“哲学”方式去写一些empirical问题,以一种“上帝”的独断论语态和形而上的“想象”去“写作”(注意是“写作”,而非“研究”),而且并不会对他所列举的现象和问题提供足够的经验证据支持。

这类研究就是在用所谓思辨的方式去回答一个经验领域的问题。这就产生了研究范式之间的错位,是“两不像”的研究。(凡是属于empirical research的问题,就不是哲学研究事务内的问题,只有如规范性、本体论类型的问题,即无所谓证实、证伪的问题,才是思辨研究的任务,比如罗尔斯根据基本命题推演什么是正义。)

举个例子,比如有些人可能会用已经被用滥的社会加速理论来套一套教育领域的一个现象,但他既没有这些现象进行经验研究,也没有收集有关该现象的二手资料,而是用形而上的方式,用上帝视角和语态来指点江山,说这个现象这里体现了加速,那里出现了加速,但是又不会对他给出的现象提供经验证据。有人可能会反驳说,某些现象属于加速这是明摆着的事情,大家都知道,那我为何还需要提供证据呢?那我想反问一句,既然这个是大家都知道的事情,那你为啥还要写一篇论文来专门说这个事情呢?那你不就在重复一个大家都知道的常识?

所以,这类研究同样没有给予任何新知识、新判断,这类研究的逻辑往往是这样的:

理论A是已知的,作者套用已知的理论A阐释教育领域中已知的现象a1、a2、a3……,结果就是没有提供任何已知之外的内容。而且,对于研究中所列举的现象a1、a2、a3,作者并不会基于足够的证据支撑,他只是用想象或者用上帝语态说这类现象存在且存在着什么样的问题。

以上这类论文在某些学科中比比皆是,而且很多且还出现在某些学科顶刊上。除了用上帝句式、独断论来说事,这些论文还有另一种做法就是,特别喜欢搬出各种所谓的学界大咖、理论大拿的原话来论证一个现象。但其实,这种论据是否可以使用,要看情况而定,满足以下几个条件才可以使用:

第一,该论述是经过“大咖”自己严格论证的,有些学者可能是评论性的阐发了一些观点,如果在此情况下,这种观点就不太好作为证据。因为观点可靠性不是靠咖位等级来决定的,而是靠论证。如果靠咖位等级就能决定论述是否可靠的话,那这不就是宗教吗,哪里还是学术研究呐!这些内容可以作为批判对象、对话对象,但肯定不能作为论证依据。

第二,如果使用的是经典理论家的论述,而且也是经过严格论证的,那么我们就要考虑时代的区别。比如,如果我们要使用卢梭在《不平等起源》中对自然状态的描述来论证自然状态是什么样的,那这就是一个典型的错误论据(因为卢梭那时考古和生物学都没有发展,我记得卢梭只是简单地使用了几个生物学论据来论证自然状态的假设,其他的都是靠逻辑和想象的方式去推演的,这并不是事实,所以不能被后人作为对事实的论据,它有着极强的时代局限性,现在论证自然状态必须参考新的考古和生物学资料)。

需要说明的是,除非我们单纯是做文本研究的,就研究经典学者的理论文本,这种情况下直接引用这些原话是可以的。但如果像上面说的,若我研究的是一个empirical问题,就需要批判性地使用名家论述,否则学术研究就成了迷信,不是科学论证。

总之,我敬重真正的基本理论研究、哲学研究,也敬重具有品质的定量研究、质性研究,但以上我提到的这类研究就算了,看着来气。

© 版权声明

文章内容来源于互联网,科研学术导航网仅作为数据提供方,不代表赞成本文观点。如涉及版权或其他问题,请联系我们删除。